这篇通讯其实是我在写上一篇的时候,为了突出主题、缩短篇幅删掉的一部分内容。这次我将那些去掉的材料又结合新加的内容重新组织了一下,作为上一篇的一个延伸。

在写上次内容的时候,我想起几个聪明人常说的一个心智模型—— 能力圈(circle of competence),得名于巴菲特。意思很简单,在圈内就是自己能胜任的,反之亦然。芒格还补充说过:

如果你确有能力,你就会非常清楚能力圈的边界在哪里。如果你问起(你是否超出了能力圈),那就意味着你已经在圈子之外了。

这个想法最早的语境是在投资方面,巴菲特建议大家都好好经营自己较特别的能力。为此他举了著名内布拉斯加家具商城CEO的例子——Rose Blumkin,人称 Mrs. B,她是移民美国的俄国人,只能说一点英文,读写就更困难了。但是她对两样东西特别在行:数字和家具。她就使用这两个领域的专长建立了美国最伟大的零售机构之一。当然之后也被伯克希尔·哈撒韦收购了。巴菲特说当时收购的时候甚至没法给 Mrs. B 母公司的股票,就是因为她不了解股票,她只专精于自己的领域。

这个建议似乎有些迂腐,尤其在“斜杠青年”、“走出舒适圈”盛行的今天。但我想说它们并不矛盾,能力圈是强调钻研和深度,而“斜杠青年”、“走出舒适圈”是说探索精神和挑战自我的勇气。你可以一边钻研自己已有的专业能力,一边开辟新的技能并将其加入到自己的能力圈。甚至,将新开辟的技能逐渐变成自己的专业能力之一。

要使这个心智模型对我们有用,我们就得回答两个问题:一个是如何建立能力圈,一个是如何自如地游走于圈内外。

建立能力圈

能力圈其实是对两种状态的区隔,在圈内,你可以又快又好地做一些决定,你积累了足够多的知识、足够翔实的信息和足够多的第一手经验。在这种状态下你自然会知道什么东西是自己可以胜任的。这就像本地房产投资人和外地房产投资人的区别,本地的对这座城市的每个街区都了解,甚至细致到哪些转角位是旺铺、河流历年的水位对房子景观的影响、市长和相关决策人有怎样的思维方式和野心等等。外地来这儿投资的虽然短期能从各种报表中知道人口增长率和构成、产业结构等宏观信息,但真要比起来肯定会少拿很多隐藏的好买卖。所以很显然能力圈没有捷径,只能靠时间和精力堆,但这并不意味着没有方法可循。

建立能力圈的三个必要条件是:好奇心/学习的内驱力,自我监测,和外部反馈。学习的内驱力就是上一篇通讯里提到的。有读者朋友反映可以展开讲更具现实意义的问题——“如何找到内驱力”。可是这个话题太大太难了,跟寻找生命的意义一样难。目前可能还需需要大家自己做更多的阅读和思考,结合自己的生活阅历、用自己的方式找到这种内驱力。希望以后我能驾驭这种话题吧,我们着重说说后面两个。

很多人对自己缺乏正确的认识,大量心理学研究数据显示我们大多数人以为自己是高于平均水平的,是更好的司机、更好的伴侣、更好的领导者、或更好的投资者,然而通常现实啪啪打脸。导致这种现象主要有以下两个原因:

一方面,如果自我(ego)遮挡了我们的双眼,我们便没法正确评估现实;

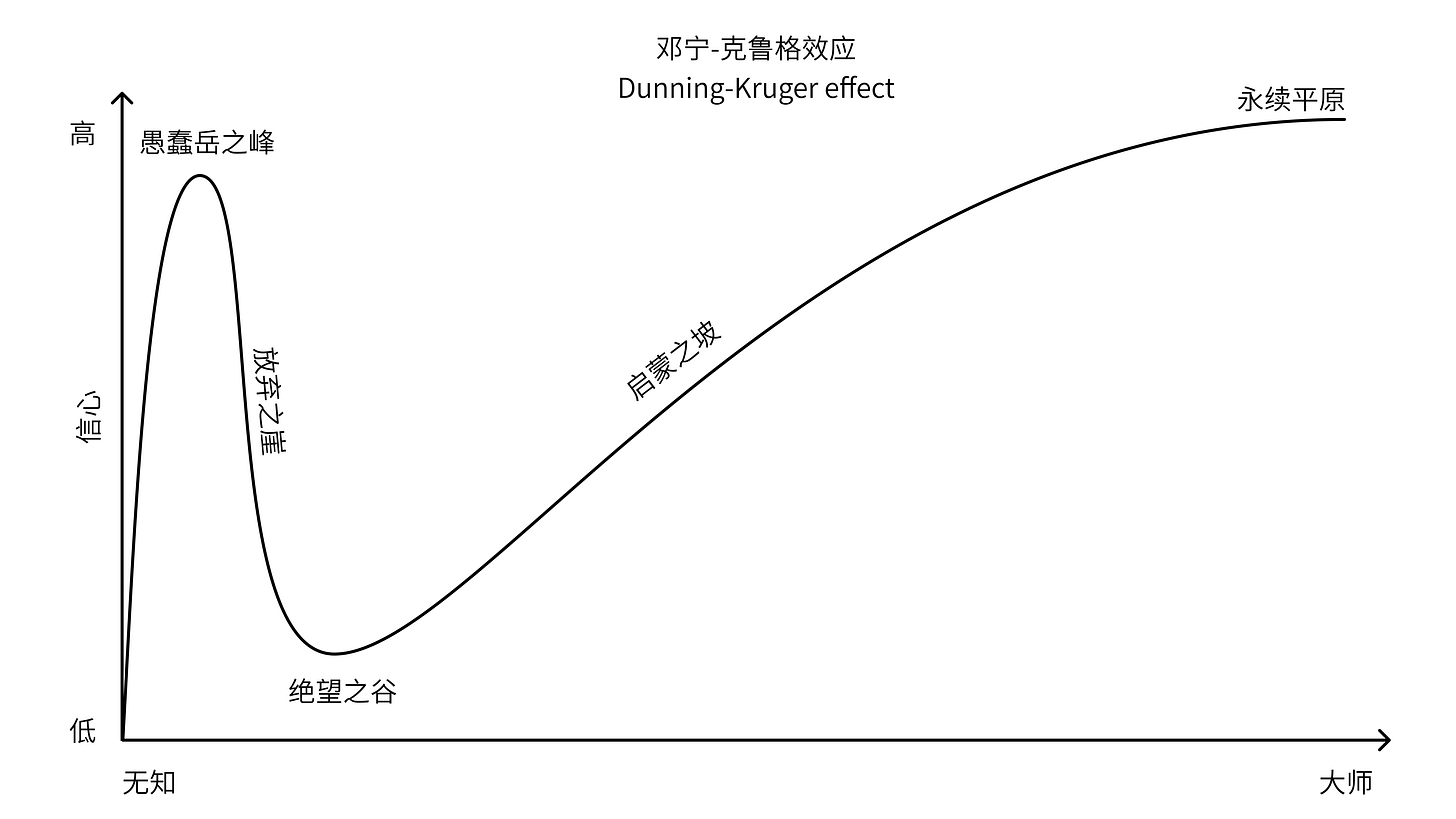

另一方面,正如邓宁-克鲁格效应(也称达克效应)讨论的那样:

如果你不能胜任,你无法知道你不能胜任……你产生正确答案所需要的技能,正是你识别出正确答案所需要的技能。

当然说到邓宁-克鲁格效应,可能下面这幅图才更广为人知。

值得一提的是,愚蠢之岳是可以避免的。且避免它的好处不仅仅在于,免于登顶愚蠢之岳使自己像个自负的蠢货,还能免于摔入绝望之谷一蹶不振。我时常提醒自己:

要使自己不是个蠢货,就得先使自己像一个“蠢货”。

虽然粗俗,但有些禅语的意味,便写出来分享给需要的人。

面对以上两方面诱因,我们便有之前提到的两个应对方案:

自我监测 VS ego。在失真的“现实”里生活久了便会迷失。你是自己的船长,适时地放下锚、记录航行日志,可以非常有效地保持清醒、看清方向。在阅读各种传记的时候我时常发现,主人公们有记录自己思想状态的习惯——日志。受这些传记的启发,我从前年开始用子弹笔记的方式记录和寻找方向。虽然直面自己时常是痛苦的,但产生意识是解决问题的第一步,所以当我能回溯记录、比较那些锚点时,问题也似乎变得更好解决,方向也更好把控,自然,能力圈也更容易建立。

外部反馈 VS 达克效应。日志只是从自己的角度记录,缺乏客观性,而且正如达克效应发现的那样,我们往往不知道缺乏哪方面的技能和知识,因此你还需要外部反馈。还是拿前文航海的比方来说,你希望通过观星和途经的岛屿这些外部反馈来把控方向。放在我们能力圈的语境下,那些星座和岛屿就是你想建立的能力圈之内的人。他们应该是值得信赖、愿意给我们诚实反馈的人。通过问询他们,甚至请他们做自己的教练或导师,我们可以在过程中学到很多自己想不到的东西。当然这里说的“问询”也可以是间接的,比如说书本、网路资料。

在圈外存活

在我们的职业生涯乃至生命里,涉足圈外在所难免。决策始终是围绕着信息和经验展开的,所以我们能做的第一点还是收集和学习新领域的信息。Josh Kaufman 在一场 TEDx Talk里向人们展示了一种反“10000小时定律”的观念模式,事实上我们可以在短期内学到不少东西(只是入门之后的学习也符合边际效益递减的规律)。尽管我们感觉短期学了不少东西,可千万要避开上图里的愚蠢山。

第二点来自《孙子兵法·军争篇》:

不用乡导者,不能得地利。

不用当地人作向导的,难以掌握和获得有利地形。在我们谈论的话题里“乡导”便是可信且在目标能力圈内的人。在跟他们互动的时候尤其要注意问问题的方式,问聪明的问题可以学到渔,笨问题就只能得到鱼。将来我们会细聊这个话题。

第三点是利用泛用性心智模型和从第一和第二点里学来的东西做第一原理思考。因为这一点已经在第四封通讯里论述过,就不赘述了。

实践

其实本章节以上的内容在上一封通讯发出去后一个礼拜就已成稿,本想稍加润色和补充材料就发了,但有个念头产生了,何不自己来实践一下这篇提到的方法,或许还能查漏补缺、纠正过为理想化的方法。正巧我也有一个想要建立的能力圈——黑白胶片摄影。这是个庞大的话题,我不会在这里事无巨细地讨论那些细节,不过我想大概说说这个过程中我所采用的方法和思路。

很显然对我来说这是圈外的领域,所以按照圈外存活指南,我先做了必不可少的信息收集。信息收集是一个持续进行的活动,所以一开始也没必要做得竭尽所能,只要有一些信息可以让雪球滚起来就好了。比如搜索“胶片摄影”,在浏览基本信息的时候记录下那些不懂的名词、不了解的人名以及没读过的书名。

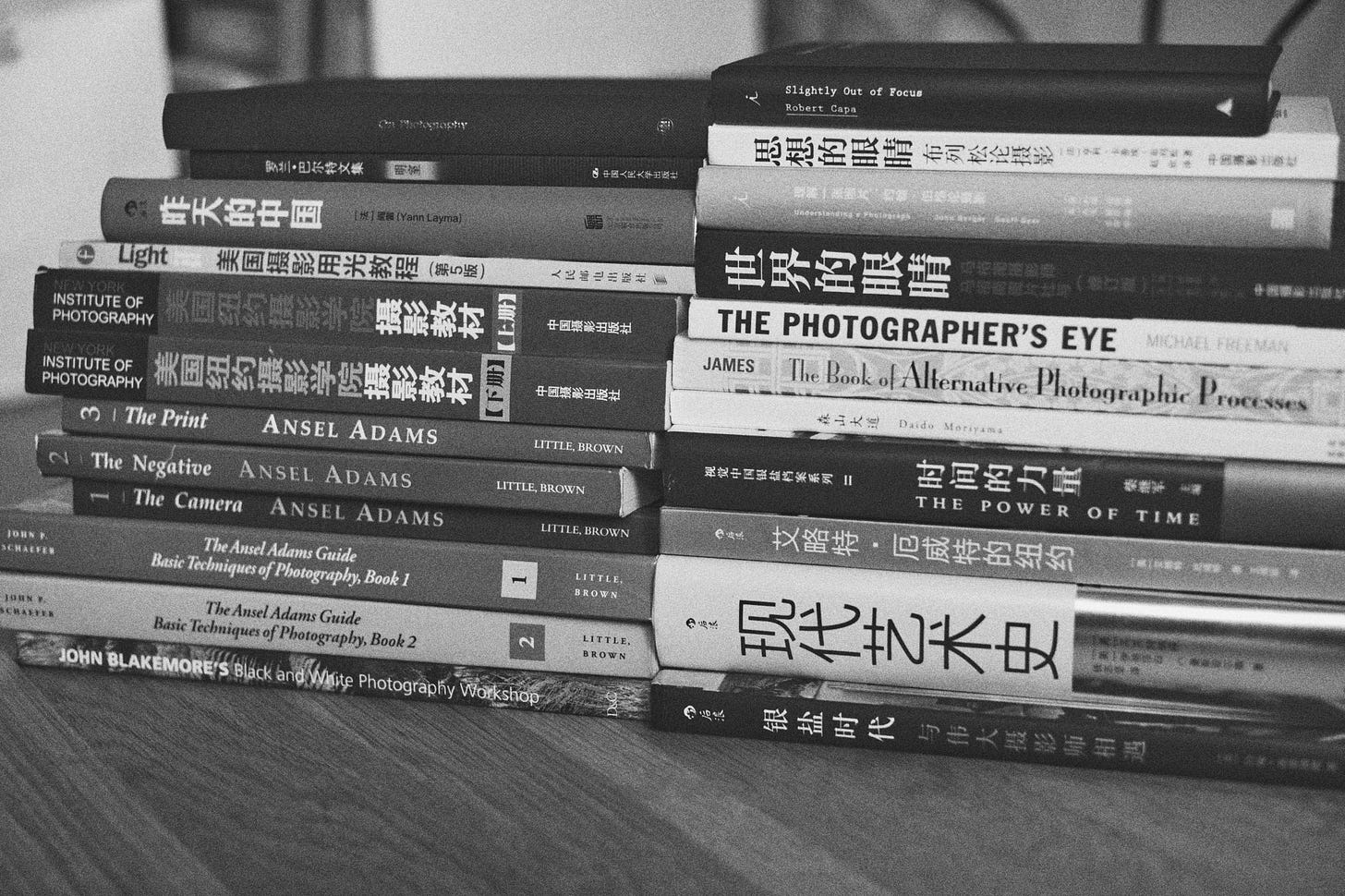

接着可以找“乡导者”。我认识一些已经玩黑白胶片摄影的朋友,联络他们并记下那些他们提及的名词、人物和书籍。这个环节里面我没有问太多很具体的问题,只是问那些资源性的问题,即求渔,而非鱼。我最喜欢的一种乡导者还是书籍,尤其是起步阶段。

在阅览书籍的时候,从原理性的东西着眼,就可以用上述的第一原理思考,推理和理解一些上层建筑,也可以破除一些摄影社区文化里的迷思。比如通过对成像原理的理解,诸如“大中画幅的空间感”迷思是可被推理证伪的。

以上是踏入别圈的一系列动作,那建立自己的能力圈呢?其实就是持续地做信息收集、阅读和交流、获得反馈,当然还有就是实践学到的理论,而不是空谈。到这个阶段时,一般我们已经收集了一点信息,这时候尤其要注意上述的 ego 和达克效应。此时我就提醒自己,虽然十多年前我就开始用单反拍照,但除了早年读了几本摄影基础的书,这十多年来我仅当摄影是一个消遣和爱好,从未深究。我明白摄龄跟此领域的学识无关,这就暂时躲开了愚蠢之岳。因此我没有错过一系列看似为胶片摄影基础的书,比如 Ansel Adams 三部曲。这个过程很有趣,我不仅学到了所以然,还窥见了历史变迁,了解了各种摄影科技的发展史和联系。

到这儿我觉得我就已经踏上了启蒙之坡了,当然我不排除这是错觉,不过至少我在学习和实践的过程中,的确时常有那种越来越开窍、醍醐灌顶的感觉。但离建立好这个能力圈可能还有很长的路。

以上便是我实践的粗略记录。比对一下不难发现,我确实用上了前文提到的那些方法。或许要补充的一点就是,随着你建立的能力圈变多、变大,你建立新能力圈也变得更容易一些,因为有不少积累是跨能力圈存在的。

下面的文字是跟黑白胶片摄影直接相关的一些想法,并不会对本文讨论的问题增添多少价值。所以对此特定领域并不感兴趣的朋友可以跳过两幅照片之间的部分。

我意识到我建立的很多能力圈,尤其是跟艺术相关的能力圈都有技法和思想两部分,思想指导技法、技法限制和激发表达,而艺术某种意义上说就是通过媒介表达思想的行为。所以有这样一种认识之后,思想这一核心被剥离,它可以是跨越不同能力圈/领域的一种存在。对思想的修炼,不局限于任何一个能力圈/领域,它更多的是对生命、群体、和自然的体会和领悟。

所以跟能力圈紧密相关的只有 技法 以及 将技法和思想相连的部件 了。这样说可能有点抽象,我可以举个例子,比如一组疫情中人们禁足在家的照片,你可能会通过各种 技法 和 技法-思想部件 的组合的方式,来表达出从低落、焦躁、绝望再到希望的思想或情绪转变。技法部分包含了镜头焦段、胶片类型、曝光量、被摄主体、拍摄方式、冲洗放大流程、装裱方式等等的选择。在研习的时候,我们要知道技法不仅仅是如何做,它自然也应包括 为什么这么做。这里的 为什么 不只是基本原理,还应包括技法的发展历史。而技法与思想相连的部件就包括像明暗、线条、形状、负空间、颗粒度、模糊、畸变、构图、作品编排顺序对观者观感和情绪的影响。虽然有一些心理学、脑科学的研究,但这部分主要还是以经验主义为主的材料。摄影之所以很长一段时间存在于绘画艺术的阴影之下,就是因为确实有很多相似之处。所以一些古典摄影流派会借鉴那些早已在绘画艺术发展了千年的、操控观者的技巧。

除了上面提到的这些与建立能力圈直接相关技能,还有一个技能需要修炼——赏析/评估的能力。我称之为一种 meta 技能。不管是评估自己的还是别人的作品,这一步骤是进步的必要一环。这是一种结合作者的生平和思想、时代背景、技术背景,对作品解构和学习的能力。泛一点说这便是一种审美能力。

显然在几个月前,我是不会有这些系统性的想法和认识的。这都要得益于大量的综合性阅读。

所谓综合性,除了阅读像上文提到的 Ansel Adams 三部曲那样的技术向著作,我也找了一些传记、评论。这类书籍可以帮助我了解时代背景,当时当地的意识形态和思潮。同时,我也可以通过他们自己的文字(布列松、苏珊·桑塔格、罗兰·巴尔特、约翰·伯格、罗伯特·卡帕等),了解到了他们的背景和内心,让不同时代的他们在2020年齐聚我的书房就摄影各抒己见。在这个过程中,我仔细记下了他们谈及的人和事,之后再做调查,有些甚至还买来他们的文集和作品集。

这就引入了第三类书籍——作品集。虽然很多作品,尤其是单张作品,很容易在网上找到,但是黑白胶片摄影始终为纸媒而生。那些细节和影调、巧妙的编排和得当的节奏并不是在屏幕上能感受到的。虽然最好能去摄影展看到放大的原作,但如今的情况,这也许是最好的选择。作品集往往需要经常翻阅,要么是因为在阅读文献时有所提及,要么是我又有了新的理解。这类书籍中我还想拎出一个子类说一下,这一子类并不是某一位摄影师的作品,而是博物馆馆藏作品合集,比如我手边的 MoMA 合集,收纳了远不止一位摄影师的作品。作品按时间、风格等归类,其中还有很多穿插在其中的导览,可以非常有效地梳理各种思想、风格与历史的关系。

除了大量的阅览,我们时代最好的馈赠就是互联网,我从中学会了如何使用特定型号的胶片相机、如何冲印等技术细节,也发现了一些当代的大师、以及他们所仰望的过去的大师。虽然在网上甄别好的信源是挺麻烦的事儿,但只要你不是仅用互联网学习,分辨出好坏也只是时间问题。

虽然跟书本对话可以得到一些间接反馈,但创造直接反馈的机会更有助于成长。我不觉得诸如 Instagram 的地方有助于得到中肯的反馈,那儿只是一个自我推广的地方。而普通朋友或爱好小组的人也很难不顾及面子。那像我这样的非专业出身、暂时又不认识摄影师朋友的人如何获得中肯的反馈呢?参加比赛。事实上很多摄影比赛你是可以要求评委会给予评价的。虽然或许这些比赛在意识形态和艺术观点上有偏好,但它们确实是最便宜高效地获得比较中肯建议的方式。

对摄影感兴趣的小伙伴,这里我附上不完全书目(还有些不在手边)。欢迎来交流。

写完这篇的时间是2020年12月30日,等你们看到时一定已是2021年了。祝大家新年快乐、身心健康,希望2021年我们能摆脱阴霾,愿世界和平。

感谢大家订阅一个不务正业的博主。新的一年里我还是会继续读书、记录自己的成长,希望这些会对大家有启发。别忘了点赞、留言、订阅,这些反馈对我来说很宝贵。

时隔好几个月,看到再次更新感觉很棒,多谢分享,新年快乐 XD

多谢分享,收获颇多。